Dei 47 progetti strategici per le materie prime critiche selezionati dalla Commissione europea per diminuire la dipendenza dall’estero per le materie prime critiche, quattro sono italiani e riguardano l’estrazione di materie prime da rifiuti industriali e il loro riciclo. I progetti scelti da Bruxelles beneficeranno di un investimento complessivo di 22,5 miliardi di euro e di disposizioni semplificate in materia di autorizzazione.

Ci sono quattro progetti italiani nella lista europea dei progetti strategici per le materie prime critiche approvata dalla Commissione il 25 marzo 2025. Sono quattro progetti di riciclo: l’Alpha Project di Solvay Chimica Italia a Rosignano Marittimo in Toscana, il Life22-Env-It-Inspiree di Itelyum Regeneration a Ceccano nel Lazio, il Portovesme CRM Hub sviluppato da Glencore e dalla controllata Portovesme in Sardegna e il Recover-It promosso da Circular Materials in Veneto. L’elenco approvato da Bruxelles consta di 47 progetti ritenuti strategici per il rafforzamento dell’autosufficienza dell’Unione in termini di approvvigionamenti di materie prime critiche, utilizzate in particolare in settori strategici come le energie rinnovabili, le tecnologie digitali, aerospaziali e di difesa. L’obiettivo è quello di ridurre le dipendenze da fonti esterne all’Unione europea e rendere le catene del valore sempre più resilienti e sostenibili.

L’obiettivo strategico del Critical Raw Materials Act

La definizione di questo elenco rappresenta, secondo la Commissione, una tappa importante nell’attuazione del Critical Raw Materials Act, il regolamento sulle materie prime critiche entrato in vigore il 23 maggio 2024. La legge mira a garantire che l’estrazione, la trasformazione e il riciclo europei di materie prime critiche e strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell’UE entro il 2030.

Dei 47 progetti, 25 riguardano le attività estrattive, 24 le attività di trasformazione, 10 le attività di riciclaggio e due sono dedicati alla sostituzione delle materie prime. “Questi progetti sono stati selezionati perché contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’UE, soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance e sono tecnicamente fattibili. Inoltre, per questi progetti sono stati dimostrati chiari vantaggi transfrontalieri per l’UE”, scrive la Commissione europea, che prevede per la loro operatività un investimento totale di 22,5 miliardi di euro.

Le materie prime critiche elencate nel Critical Raw Materials Act

Sono progetti destinati soprattutto a incrementare la catena del valore europea per le materie prime utilizzate nella produzione di batterie e riguardano 14 delle 17 materie prime critiche elencate nel regolamento. Ovvero: la bauxite (da cui si ottiene l’alluminio), il boro di grado metallurgico, il cobalto, il rame, il gallio, il germanio, il litio per batterie, il magnesio metallico, il manganese per batterie, la grafite per batterie, il nichel per batterie, i platinoidi, alcune terre rare per la produzione di magneti permanenti e il tungsteno. Le tre materie prime che non rientrano nei progetti strategici di questo primo elenco sono, invece, il bismuto, il silicio metallico e il titanio metallico.

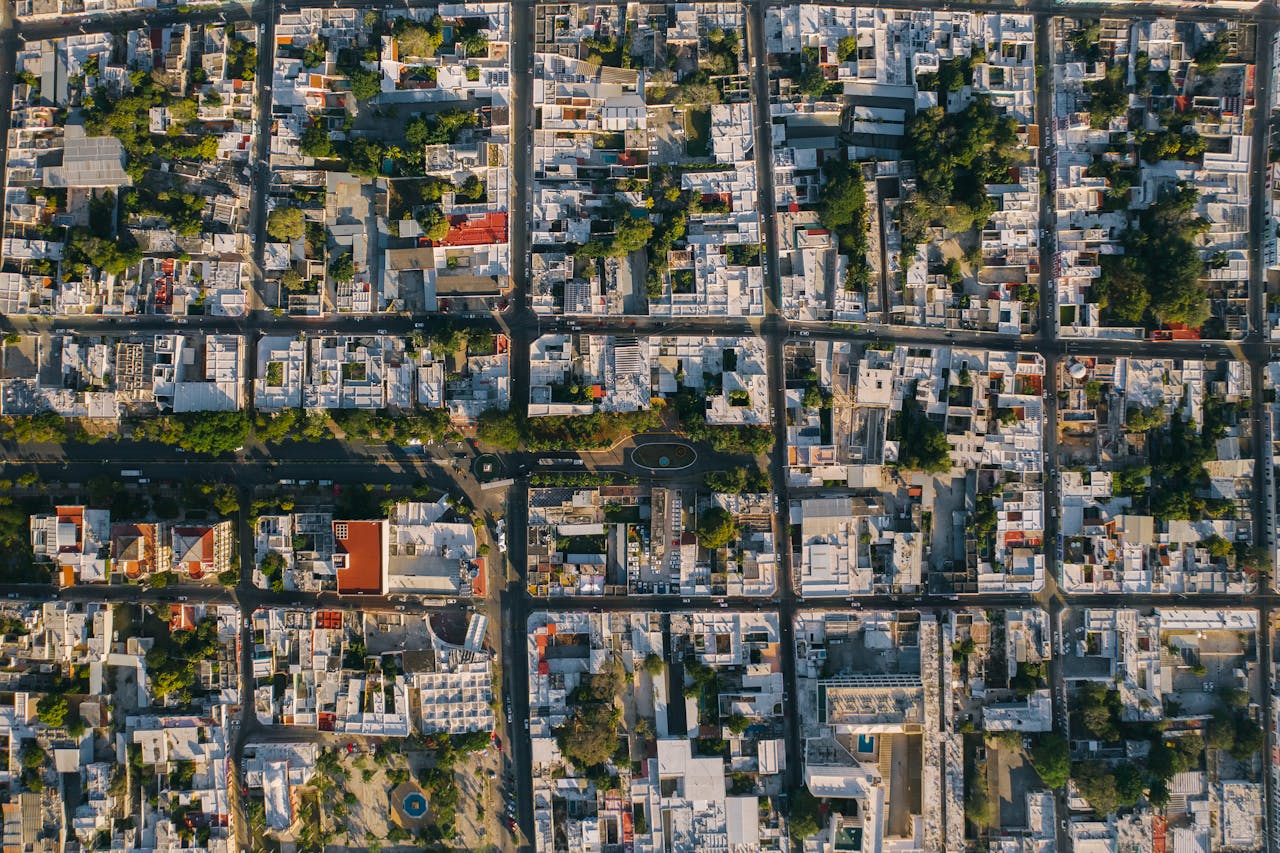

Dove sono localizzati i progetti strategici per le materie prime critiche europei

I progetti strategici sono localizzati in 13 Stati membri dell’Unione: Belgio, Francia, Italia, Germania, Spagna, Estonia, Repubblica Ceca, Grecia, Svezia, Finlandia, Portogallo, Polonia e Romania. La Commissione ha ricevuto anche domande per progetti situati in Paesi terzi, ma la decisione sull’eventuale selezione di questi progetti sarà adottata in una fase successiva. Secondo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, la selezione di quattro progetti italiani su 10 progetti di riciclo è un successo per l’Italia. “Il risultato ottenuto dà l’avvio a una nuova visione del settore delle materie prime in Italia, incentrata sulla competitività ma anche sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale”, ha commentato il ministro, sottolineando il valore strategico delle materie prime critiche e strategiche per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica e digitale, ma anche per altri settori importanti quali la difesa, la salute e l’aerospazio.

I quattro progetti di riciclo italiani selezionati

Il recupero del palladio dai catalizzatori esausti a Rosignano Marittimo

Il primo progetto italiano in elenco è Alpha Project promosso da Solvay Chimica Italia a Rosignano Marittimo (LI), che punta al riciclo dei sei metalli del gruppo del platino (platino, palladio, rodio, rutenio, iridio e osmio). “Questo progetto creerà un impianto interno di recupero del palladio e di produzione di catalizzatori”, ha spiegato Philippe Kehren, amministratore delegato della multinazionale belga Solvay. Si prevede il recupero del palladio dai catalizzatori esausti e il suo riutilizzo per la produzione di nuovi catalizzatori.

Il recupero di terre rare dai magneti esausti a Ceccano

Nel Lazio, presso l’impianto Itelyum di Ceccano (FR), viene sviluppato il secondo progetto italiano selezionato: il Progetto LIFE22-ENV-IT-INSPIREE avviato ufficialmente a ottobre 2023 per una durata di 42 mesi. L’obiettivo del progetto è quello di realizzare il primo impianto su scala industriale in Europa per il riciclo di elementi di terre rare (neodimio, praseodimio, disprosio) da magneti permanenti esausti (PM) provenienti da RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Un impianto con una capacità di 2000 tonnellate all’anno di magneti permanenti esausti (PM) provenienti da fonti diverse tra cui hard disk usati, apparecchiature elettroniche di consumo esauste, batterie agli ioni di litio per uso commerciale e automobilistico; pannelli a cristalli liquidi (LCD).

Il recupero di materie prime per batterie a Portoscuso

Il Portovesme Critical Raw Materials (CRM) Hub in Sardegna, della multinazionale anglo-svizzera Glencore, attualmente in fase di studio di prefattibilità, è il terzo progetto italiano scelto dalla Commissione europea. Il progetto prevede la riqualificazione del sito industriale esistente nel Sulcis a Portoscuso (SU) per la creazione di un hub dedicato al trattamento dei materiali delle batterie esauste. “Li-Cycle e Glencore avvieranno congiuntamente uno studio di fattibilità definitivo per questo progetto, che dovrebbe essere completato entro la metà del 2024.

Fatta salva la decisione finale di investimento delle parti, il progetto procederà alla costruzione con l’avvio della messa in servizio dell’Hub di Portovesme previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027”, scriveva a giugno 2023 Glencore, tra i maggiori operatori globali nel settore delle materie prime, specializzata nella produzione e distribuzione di metalli, minerali e prodotti petroliferi (con investimenti nel settore del carbone, che cozzano con la strategia climatica europea), nonché società con il più alto fatturato in Svizzera.

Il progetto utilizzerebbe tecnologie idro-metallurgiche per recuperare le materie prime dalla massa nera – generata dal pretrattamento delle batterie a fine vita e dei rottami provenienti da tutta Europa – e produrre materiali critici, tra cui nichel, cobalto e litio. “Se realizzato, l’hub dovrebbe diventare un produttore europeo cruciale di prodotti per batterie”, pubblica Glencore sul proprio sito in data 31 marzo 2025. “L’hub dovrebbe riutilizzare parte dell’attuale complesso metallurgico di Glencore a Portovesme ed essere sviluppato utilizzando tecnologie per ridurre il consumo energetico, integrando anche energia rinnovabile ove possibile”, prosegue la nota della multinazionale.

Semmai diventasse operativo, secondo le stime l’hub di Portovesme dovrebbe avere una capacità di elaborazione fino a 50.000-70.000 tonnellate di massa nera all’anno, o l’equivalente di un massimo di 36 GWh di batterie agli ioni di litio.

Il recupero dei metalli nei rifiuti industriali con l’acqua supercritica a Padova

Il quarto progetto italiano selezionato si chiama Recover-It (Resources Extraction and Circular Optimization Via Effluent Re-covery in Italy) ed è promosso, in Veneto, da Circular Materials. Questa società italiana, nata nel 2019, ha brevettato una tecnologia per il recupero dei metalli contenuti nei rifiuti industriali e avviato il primo impianto autorizzato a Padova, dove un team di 24 persone recupera nichel, rame, stagno, cromo e metalli preziosi da reflui industriali.

La tecnologia sviluppata (che si chiama SWaP – Supercritical Water Precipitation) è basata sulle proprietà dell’“acqua supercritica”, progettata per rimuovere e recuperare efficacemente i metalli dall’acqua. “Questo processo – spiega l’azienda – consente anche l’ossidazione della maggior parte della materia organica (COD) e dei cianuri (>99,5%) per restituire un liquido de-metallizzato facile da trattare e che può essere indirizzato ad impianti fisico-chimici esistenti senza produzione di fanghi o a un costo molto inferiore rispetto al costo di smaltimento dell’effluente originale non trattato”. La società dichiara che nel 2026 avvierà in Italia il secondo hub industriale, con una capacità produttiva progettata per rispondere alle esigenze di smaltimento dell’industria nazionale.

I benefici per i progetti selezionati

I 47 progetti strategici potranno beneficiare di un sostegno coordinato da parte della Commissione, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai finanziamenti; potranno inoltre beneficiare di disposizioni semplificate in materia di autorizzazione. In linea con il regolamento sulle materie prime essenziali, la procedura di autorizzazione non supererà i 27 mesi per i progetti di estrazione e i 15 mesi per gli altri progetti. Attualmente, queste procedure – scrive la Commissione – possono richiedere dai cinque ai 10 anni.