10 comuni in Alta Sabina hanno unito le forze per un progetto che ha coinvolto decine di soggetti del territorio e, soprattutto, le comunità locali.

Abbiamo visto fondi del PNRR orientati verso progetti che più che rispondere ai bisogni delle comunità sono stati la risposta alle necessità – in primis la fretta di portare a casa i risultati entro il 2026 – della burocrazia. Fondi spesi a volte senza una vera analisi delle necessità dei territori. Ma, fortunatamente, non sempre è andata così.

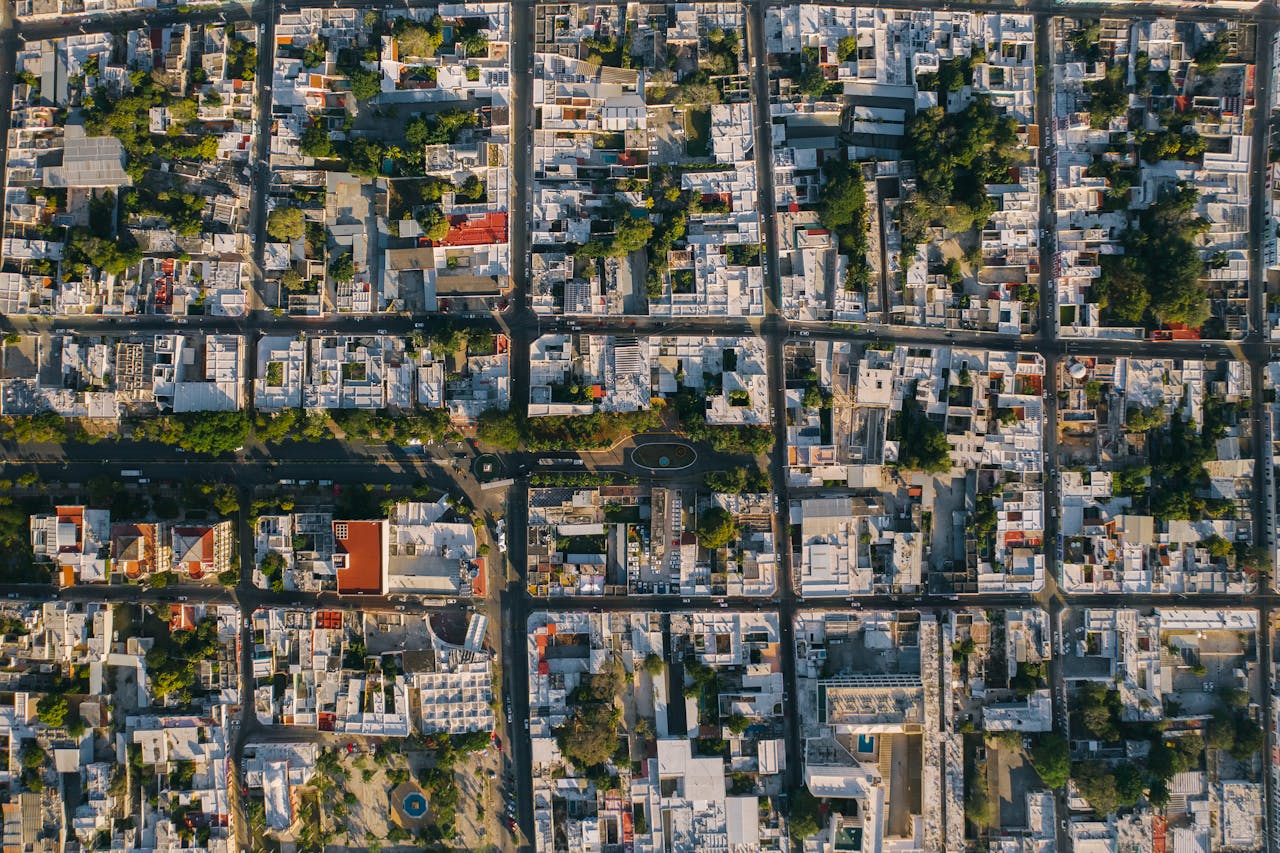

Un esempio confortante, stando almeno a quanto è osservabile dalle premesse, potrebbe arrivare dal progetto di rigenerazione territoriale della Green Community dell’Alta Sabina. Tre milioni di euro che andranno a 10 Comuni reatini raccolti in una unione di scopo (“IN. Alta Sabina”, con IN che sta per Intelligenza Naturale, questo è il nome scelto): Rocca Sinibalda, il capofila, e poi Belmonte, Colle di Tora, Longone, Marcetelli, Torricella, Monteleone, Poggio Moiano, Poggio S. Lorenzo e Varco Sabino.

“Come tutte le aree interne della penisola, il territorio dell’Alta Sabina vive la lontananza dai servizi essenziali (scuole, sanità), la complessità degli spostamenti, la distanza dai centri economici. Queste difficoltà hanno fatto sì che i paesi si stiano gradualmente spopolando”, spiegano i promotori. Rispetto agli ultimi due censimenti generali, nei 10 comuni citati si registra un -4.2% dell’indice della popolazione residente, a fronte del – 0.3% della media nazionale.

L’obbiettivo del progetto Green Community dell’Alta Sabina

Principale obiettivo del progetto è, dunque, sottrarre queste aree interne allo spopolamento e al processo di impoverimento che le vede mutare da comunità rurali ad olografici paesini da villeggiatura. È far sì che “il territorio diventi attrattivo per chi può e vuole tornare o venire ad abitarlo, per chi vuole conoscerlo attraverso un turismo lento e responsabile, per chi vuole stabilire un’attività economica in Alta Sabina”.

Per raggiungere questo ambizioso traguardo oltre ai comuni sono stati chiamati a raccolta diversi partner – FLO-Felloni Lateral Office, Politecnico di Torino, Università di Perugia, Futuritaly, TeamDev, HelpAge Teatro Rigodon, RESET, Silverback, Lavanda in Sabina, Iridra, CURSA, Eiis, Vodafone, ENEL, Studio Geometra Allegrini, Alternative Solari, Rural Hub Colle Bernardino, Studio ingegneria Silvi – per dare gambe al progetto finanziato col Piano di resilienza, ma anche per lanciare il cuore oltre l’ostacolo e andare oltre il PNRR, osservando i bisogni del territorio e proponendo risposte da sostenere con altra capacità progettuale e fondi di diversa natura.

“Il nostro progetto parte da una precisa idea di territorio”, mi spiega Elena Battaglini, direttore scientifico e designer di strategia di IN. Alta Sabina: “Un territorio è un aggregato complesso di relazioni che appunto si struttura e vive dei legami che si instaurano tra la natura dei suoi luoghi, le qualità emergenti delle comunità che vi abitano e i significati da essi attribuiti alle risorse. Ecco, le progettazioni territoriali non possono prescindere da questo, da questa idea di territorio e quindi da ciò che vive, vibra, pulsa attraverso i segni culturali e naturali impressi dalle comunità umane e non umane sul paesaggio. Il design del nostro progetto PNRR si differenzia dagli approcci mainstream proprio per questa visione”.

Analisi e partecipazione

Caratteristiche essenziali del progetto sono l’approccio analitico alla complessità del contesto e il coinvolgimento degli abitanti. Una buona parte dei fondi, infatti, non verrà spesa per la costruzione di edifici, infrastrutture, parcheggi, ma per l’analisi del territorio e per ‘abilitarne’ le risorse. Scorrendo i 15 ambiti di intervento che costituiscono l’ossatura del progetto, si nota infatti che molte delle iniziative sono o studi di fattibilità o studi sul territorio o comunque analisi e ricerche che poi potrebbero intercettare – questa la sfida – nuove linee di finanziamento.

Come la mappatura, valutazione e quantificazione economica dei servizi ecosistemici (ambito progettuale numero 7), ad esempio. Il biogas (ambito numero 5): all’intervento di fatto si arriverà dopo uno studio di fattibilità su tutta l’area per capire dove realizzare la centrale e quali saranno le aziende coinvolte nella filiera. E poi il Portale comune di cittadinanza (intervento 4) che dovrebbe servire a contabilizzare il valore sociale, ambientale ed economico dei vari interventi.

La progettazione di uno spazio virtuale

Ancora. Il ”Gemello digitale” del territorio, che secondo il progetto sarà uno spazio virtuale utile come strumento di progettazione, raccolta di dati e di segnalazioni in tempo reale da parte dei cittadini. Il tutto subordinato al Patto di comunità (intervento 1): “Uno dei pilastri fondamentali della Green Community. Un lavoro di concerto, iniziato dalla mappatura del territorio e delle risorse locali per individuare le strategie di transizione ecologica-digitale e sviluppo di un patto sociale per il raggiungimento di obiettivi condivisi a partire dai cittadini. Non a caso l’intera strategia del progetto in Alta Sabina fa perno su tavoli tecnici permanenti tra sindaci, cittadini ed esperti”, si legge nella nota stampa dei promotori.

L’ascolto della comunità piuttosto che il progetto calato dall’alto; la mappatura del territorio e delle sue risorse naturali e sociali per capire dove lavorare e cosa potenziare. “Il Patto di Comunità è l’azione che sta dando corpo a tutti i 15 interventi strutturati dal progetto” (tra cui anche le comunità energetiche rinnovabili, l’efficientamento idrico, la mobilità elettrica, il potenziamento del biodistretto dei prodotti agroalimentari locali).

“Infrastrutturare i legami territoriali”

Partito nel 2023 e messo in pausa da un ricorso, il progetto è operativo dagli ultimi mesi del 2024 e vede proprio nel patto di comunità l’attore protagonista, una struttura attraverso la quale i cittadini e le cittadine diranno la loro per orientare il percorso delle rigenerazione. Precisa Battaglini: “I nostri 15 interventi infrastrutturano e facilitano innanzitutto i legami territoriali, la qualità delle relazioni per tentare di trasformare la conflittualità in auto-organizzazione e intelligenza collettiva”. Perché “se non esiste un senso di appartenenza forte, diffusa, le difficoltà dividono e aumentano la conflittualità nel segno del si salvi di chi può o di retoriche noi contro di loro”.

Il 27 luglio scorso, a Colle di Tora, si è tenuta una festa per presentare il progetto: non un convegno o né la distribuzione di materiale informativo, ma una festa di piazza accompagnata da diverse iniziative del “teatro politico” organizzate dal teatro Rigodon per raccontare le singole iniziative. In quella occasione, Stefano Micheli, sindaco di Rocca Sinibalda, ha spiegato al Sole24ore: “Il tema che vogliamo affrontare è quello della comunità ed il nostro intervento principale si chiama Patto di Comunità, in quanto dobbiamo costruire una grande alleanza tra amministrazione e cittadini perché i luoghi devono essere vivi e per esserlo i cittadini devono trovare non solo i motivi per stare ma anche per essere comunità”.

I premi

“Una delle cose che più ha convinto – e ce ne siamo resi conto anche adesso che stiamo sviluppando la strategia – è stato l’aver puntato al fatto che non ci fossero opere pubbliche all’interno della progettazione”, ci spiega ancora Micheli: “Non si trattava di andare a realizzare piccoli o grandi interventi singoli nei vari comuni, ma abbiamo sviluppato azioni che nella loro realizzazione coinvolgono sistematicamente tutti i comuni, quindi dal gemello digitale che andrà a servire tutti e dieci comuni, alle strategie per l’implementazione delle strategie forestali, alla gestione delle acque, all’implementazione turistica, ognuno degli interventi previsti va ad avere degli effetti su tutti i comuni, quindi c’è stata una ripartizione coerente, equanime delle risorse e questo ha dato alla strategia anche un principio di democrazia”.

Un approccio che, a progetto ancora in corso, ha portato diversi riconoscimenti, come il “Premio City Vision – Buone Pratiche”, o come il contributo della Regione Lazio per la realizzazione dell’iniziativa “Rete dei servizi di facilitazione digitale” o ancora il “Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024”, promosso e ideato da ANCI Piemonte.