È arrivato nella fase operativa il progetto Ue Circular Biocarbon tra aziende e università di Spagna e Italia per costruire due bioraffinerie capaci di produrre bioplastica, fertilizzanti e grafene verde, quest’ultimo un materiale particolarmente richiesto nell’hi-tech

Con la complicità dell’Ue, Spagna e Italia investono sulle bioraffinerie per ricavare dei biopolimeri, fertilizzati e altre materie preziose partendo da fanghi e rifiuti organici, due tipologie di rifiuti che rappresentano una bella fetta dei rifiuti prodotti ogni anno dalle nostre famiglie (40% circa).

Nel comune di Saragozza, a fine 2024, è stata inaugurata la prima bioraffineria sperimentale in grado di produrre materiali plastici dalla sintesi organica, in particolare polimeri della famiglia dei PHA (acronimo di poliidrossi-alcanoati), grazie al lavoro di alcuni infaticabili batteri (appartenente, per esempio, alla famiglie dei Bacillus, dei Rhodococcus, dei Pseudomonas, ecc.) nei processi di fermentazione di zuccheri e lipidi.

L’idea di base, appunto ambiziosa ma concreta, è porre le basi scientifiche e allo stesso tempo approntare una sostenibilità economica di una bioraffineria in grado di trattare rifiuti urbani organici e fanghi di depurazione prodotti da un dato territorio/bacino di riferimento per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto – quindi, non semplice compost –, rendendoli facilmente disponibili anche nei mercati di corto raggio, in alternativa a materiali derivanti da fonti fossili.

Non solo bioplastica

Insieme alla bioplastica, infatti, il progetto industriale è stata tarato per ricavare come out put finale anche minerali, come la struvite, necessaria per produrre biofertilizzanti (con ottime proprietà biostimolanti) e grafene verde, materiale, quest’ultimo, particolarmente pregiato e richiesto dal settore produttivo tecnologico in diversi segmenti, dall’informatica alla medicina, fino agli impianti per produrre energia da fonti fossili e così via.

Secondo i progettisti spagnoli, la bioraffineria non solo consentirà di recuperare materia organica provenienti dai rifiuti organici e dai fanghi di depurazione, garantendo un esempio concreto di ciclo integrato partendo dalla raccolta differenziata, apportando benefici ambientali ed economici al territorio, ma proverà a costruire nuovi sbocchi di mercato per nuovi materiali chiudendo il ciclo a livello locale, quindi con il minore impatto ambientale possibile. La logica, infatti, è che si producano degli out put che abbiano già un mercato consolidato e che questo sia prevalentemente su scala locale, evitando i ricorrenti fallimenti di mercato, vera iattura per tutti i prodotti e materiali da riciclo.

Filiera integrata e replicabilità del progetto

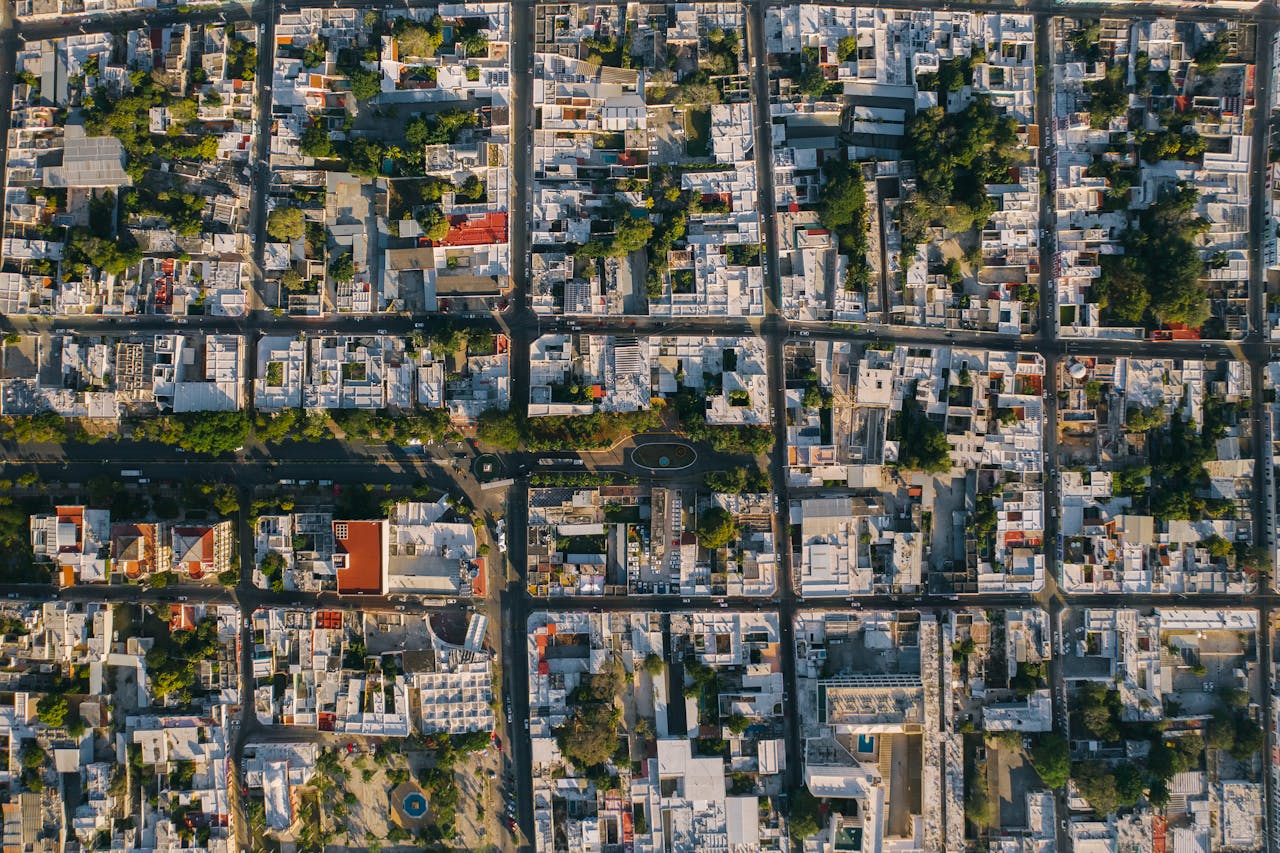

L’orizzonte, quindi, è la costruzione di una filiera integrata in cui i rifiuti possono trasformarsi in valore e che ciò possa chiudersi all’interno di un territorio specifico o di una stessa città, come nel caso di Saragozza. Da qui l’ipotesi di costruire un modello capace di replicarsi in contesti analoghi, dando una risposta concreta alla gestione dei rifiuti e allo stesso tempo costruire una catena del valore per prodotti e materiali a scarso impatto.

Una scommessa particolarmente ambiziosa, si diceva, considerato che, sebbene questi materiali di origine organica siano ritenuti tra i più versatili e promettenti nella nutrita schiera delle bioplastiche, fino ad oggi hanno scontato una grande difficoltà nel loro impiego su scala industriale, soprattutto per motivi economici. Ecco la necessità di costruire una filiera integrata, con una governance appropriata, evitando sprechi e inefficienze. Secondo l’associazione European Bioplastics, dei 2,1 milioni di tonnellate di bioplastica prodotte ogni anno a livello mondiale, solo l’1,7% è costituito da PHA e copolimeri, per un volume stimabile intorno a 35.000 tonnellate annue, anche se non sono disponibili dati sull’effettivo venduto.

Partnership tra Italia e Spagna

È in questo scenario non certo facile che si colloca il nuovo impianto spagnolo, gestito e coordinato dall’azienda Urbaser, in collaborazione con il Comune di Saragozza, accordo nato all’interno del progetto Circular Biocarbon finanziato dall’UE nell’ambito dei fondi Orizon 2020. Del progetto fanno parte anche le aziende italiane (Novamont e gruppo CAP), insieme all’Università Politecnica delle Marche, che si stanno impegnano anche nel nostro paese a realizzare un secondo impianto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, gestito, appunto, dal gruppo CAP.

Area scelta, tengono a precisare i protagonisti, dopo approfonditi studi in diverse aree, valutazioni ambientali e discussioni con i principali stakeholder. La costruzione della bioraffineria nel milanese, spiegano, avrà un impatto minimo sull’area in virtù della riduzione di odori ed emissioni e del riutilizzo della materia. Il nuovo impianto non solo ridurrà le emissioni di gas climalteranti dell’80% rispetto ai valori annuali, ma consentirà piani di monitoraggio continuo di aria, acqua e alcuni aspetti sanitari concordati con i cittadini che hanno partecipato alle consultazioni pubbliche.

In particolare, la struttura prevede due linee produttive: la prima dedicata al trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque; la seconda di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti umidi (FORSU).

L’Ue rappresenta un mercato particolarmente privilegiato per i futuri investimenti in bioraffinerie, spiegano i curatori del progetto, sia per l’ampia disponibilità di rifiuti organici e fanghi, che per l’enorme mercato a disposizione per i prodotti ricavati.

Un caso concreto verso la transizione ecologica

Grazie a questi due impianti una volta a regime sarà possibile testare le prestazioni della bioraffineria con diversi sistemi di gestione dei rifiuti, ecosistemi e pratiche industriali esistenti, naturalmente con l’obiettivo di integrare il ciclo dei rifiuti con quello della produzione di bioplastica, in piena ottica circolare

Soprattutto per il caso italiano, l’iniziativa, oltre a produrre materiali ad alto valore aggiunto, andrebbe a incidere positivamente in settore, quello dei fanghi di depurazione, che rimane un’annosa questione aperta, rimanendo ancora oggi una delle tipologie di rifiuti più travagliate, come dimostra la stessa normativa di riferimento, in perenne mutamento. Come riporta l’ultimo Rapporto Rifiuti Speciali di Ispra solo nel 2022, solo dal circuito degli urbani (rifiuti prodotti dalle utenze domestiche) abbiamo prodotto circa 3,2 milioni di tonnellate di fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane (Codice EER 190805), il 54,2% dei quali finiti in discarica (pari a oltre 1,6 milioni di tonnellate), mentre solo il 43% è andato ai processi di recupero.