Greenpeace ha raccolto e fatto analizzare campioni di acqua potabile di circa 230 città italiane. PFAS rinvenuti nel 79% dei campioni, ma nel nostro Paese non esiste una legge che ne vieti uso e produzione.

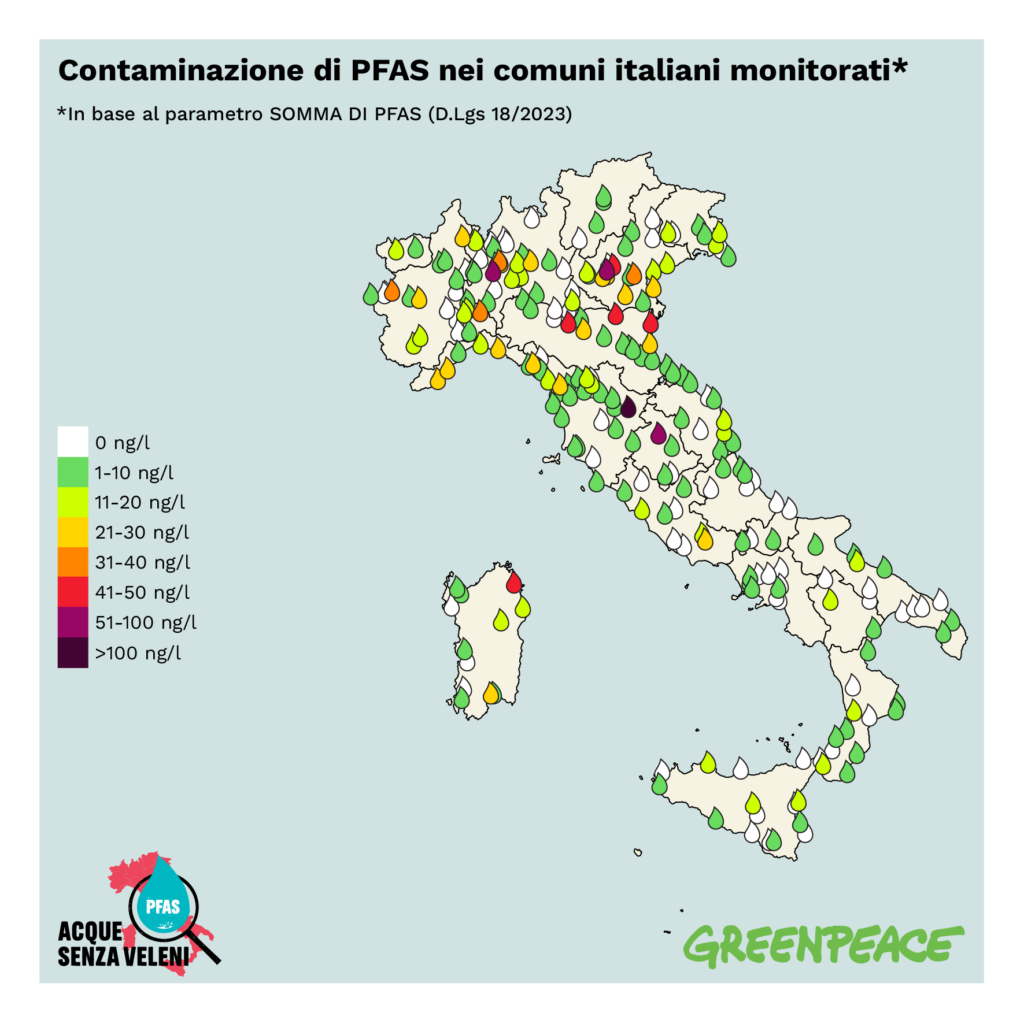

Milano Roma Ancona Rimini e poi Rovigo, Palermo Teramo Carrara Cosenza Comacchio. Sono solo alcune delle 235 città italiane che tra settembre e ottobre 2024 Greenpeace ha visitato per raccogliere campioni di acqua potabile (260 in tutto, qui una mappa) da sottoporre ad analisi, presso laboratori indipendenti, alla ricerca di sostanze poli- e per-fluoroalchiliche: i famigerati PFAS. Al di là delle concentrazioni, sulle quali torneremo, queste molecole sono presenti infatti nel 79% dei campioni prelevati dalla fontanelle pubbliche italiane.

“È inaccettabile che, nonostante prove schiaccianti sui gravi danni alla salute causati dai PFAS, alcuni dei quali riconosciuti come cancerogeni, e la contaminazione diffusa delle acque potabili italiane, il nostro governo continui a ignorare questa emergenza, fallendo nel proteggere adeguatamente la salute pubblica e l’ambiente”, ha affermato Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace Italia. “Ancora oggi non esiste nel nostro Paese una legge che vieti l’uso e la produzione dei PFAS. Azzerare questa contaminazione è un imperativo non più rinviabile. Il governo Meloni deve rompere il silenzio su questa crisi: la popolazione ha diritto a bere acqua pulita, libera da veleni e contaminanti”.

Le norme

In Italia non c’è una legge nazionale che fissi limiti alla presenza di PFAS nelle acque che beviamo (solo il Veneto ne ha stabiliti). Dal gennaio 2026 entrerà in vigore la revisione della direttiva europea sulla acque potabili che stabilisce parametri per la concentrazione di queste molecole (500 nanogrammi per litro per il parametro “PFAS totali” e 100 nanogrammi per litro per il parametro “Somma di PFAS”, che in Italia verrà determinata dalla somma di 24 molecole, rispetto alle 20 indicate dalla direttiva).

Greenpeace non ha però valutato i risultati della analisi di laboratorio sulla base di questi limiti, perché li considera superati dalla più recenti evidenze scientifiche e dai pronunciamenti di autorità europee: come l’Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) oppore l’Agenzia europea per l’ambiente: quest’ultima ha recentemente sottolineato la “necessità di rivedere i limiti dei PFAS nella Direttiva sulle acque potabili”.

Anche questi documenti avrebbero spinto alcuni Paesi ad essere più cautelativi: “Numerose nazioni europee (Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Spagna, Svezia e la regione belga delle Fiandre) e gli Stati Uniti hanno già adottato limiti più bassi”, ricorda Ungherese. Mentre le indicazioni della direttiva “destano preoccupazione perché secondo le più recenti conoscenze scientifiche la presenza di PFAS nell’acqua può costituire un pericolo anche a concentrazioni molto basse”.

Le analisi

“Nonostante l’Italia ospiti alcuni dei più gravi casi di contaminazione dell’intero continente europeo (in parti del Veneto e del Piemonte) a oggi i controlli sui PFAS (sostanze poli- e per-fluoroalchiliche) nelle acque potabili sono per lo più assenti o limitatia poche aree geografiche”, afferma l’associazione nel comunicato stampa che presenta i risultati del campionamento. Risultati secondo i quali “milioni di persone nel nostro Paese hanno ricevuto nelle loro case acqua contaminata da alcuni PFAS classificati come cancerogeni, la cui presenza è considerata inaccettabile in molte nazioni”.

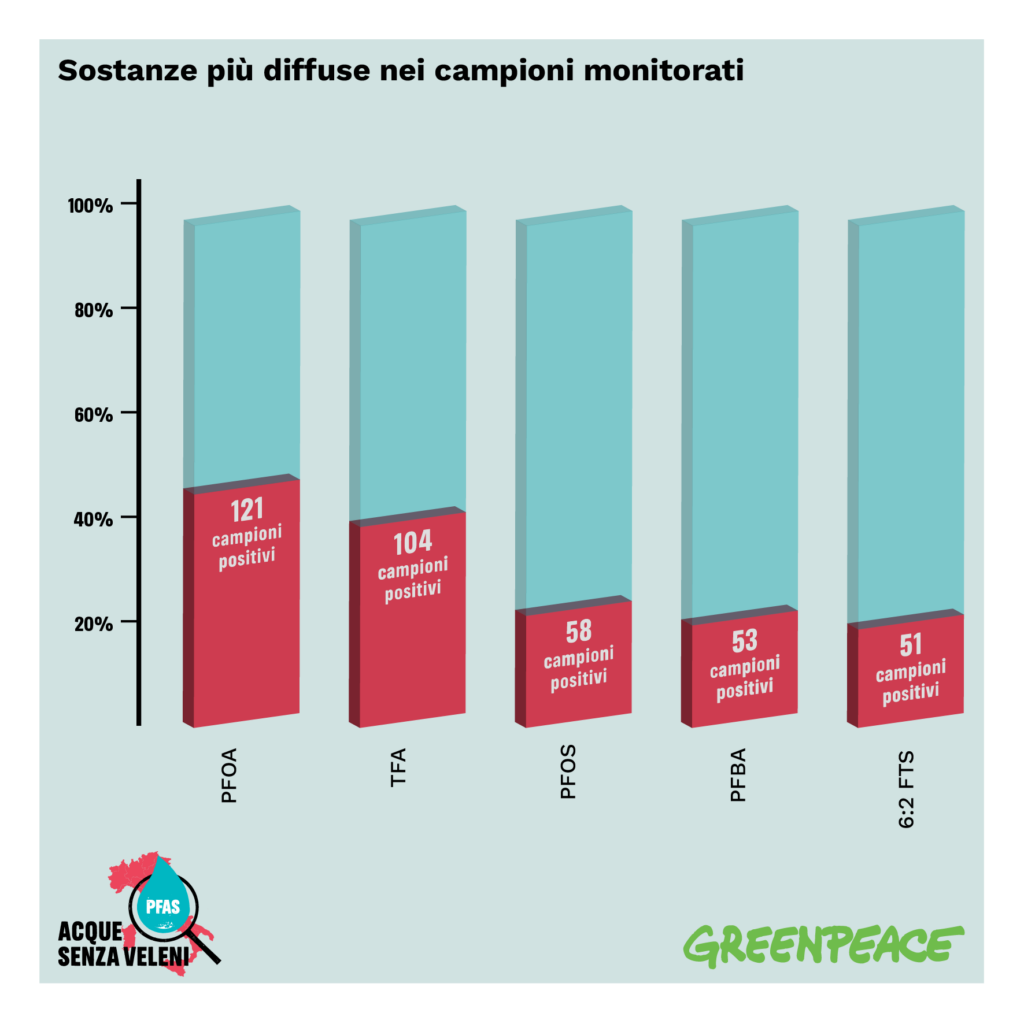

Nel report di Greenpeace si legge che i PFAS sono stati riscontrati nel 79% dei260 campioni analizzati. Le molecole più diffuse, spiega Greenpeace, sono risultate, nell’ordine, il cancerogeno PFOA (nel 47% dei campioni), seguito dal composto a catena ultracorta TFA (in 104 campioni, il 40% del totale) e dal possibile cancerogeno PFOS (in 58 campioni, il 22% del totale).

L’associazione fa sapere che livelli elevati si registrano in Lombardia (ad esempio in quasi tutti i campioni prelevati a Milano) e in numerosi comuni del Piemonte (Torino, Novara, alcuni comuni dell’alessandrino, ma anche Bussoleno in Valle di Susa), del Veneto (anche in comuni fuori dall’area rossa già nota per essere tra le più contaminate d’Europa, come Arzignano, Vicenza, Padova e Rovigo), dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Comacchio, Reggio Emilia), della Liguria (Genova, Rapallo, Imperia), della Toscana (Arezzo, Lucca, Prato), della Sardegna (Olbia, Sassari e Cagliari) e Perugia in Umbria.